“人機(jī)物”,原本是指什么,現(xiàn)在是指什么?說(shuō)者到底想說(shuō)什么?

一、模模糊糊“人機(jī)物”

不知道聽(tīng)眾和讀者是否能真的能明白這個(gè)“人機(jī)物”的概念與內(nèi)涵,到底“人機(jī)物”是在說(shuō)什么?可能有人會(huì)問(wèn)筆者為什么要較真這個(gè)“看似很簡(jiǎn)單”的問(wèn)題——因?yàn)檫@個(gè)原本非常清晰、現(xiàn)在相當(dāng)含糊的說(shuō)法,模糊了太多的講話主題和文章內(nèi)容,誤導(dǎo)了太多的人。

“原本清晰”在于,如果是指工業(yè)界的現(xiàn)場(chǎng)管理,那么“人機(jī)物法環(huán)”都是有清晰的指向,明確的管理目標(biāo),其中,人就是指工作現(xiàn)場(chǎng)的人員,機(jī)就是指工作現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備,物就是指工作現(xiàn)場(chǎng)的物料等。

“現(xiàn)在含糊”在于,放在今天智能制造的場(chǎng)景中來(lái)講“人機(jī)物”,就必須注意所講的具體內(nèi)容到底是指什么。例如,不少人特別喜歡談?wù)摗皺C(jī)器換人”,這里就出現(xiàn)了“人”與“機(jī)”這兩個(gè)基本要素。到底是想用什么樣的“機(jī)”去換什么樣的“人”?這既是一個(gè)非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕靖拍顔?wèn)題,也是智能制造的核心內(nèi)容。

筆者認(rèn)為,在智能制造的語(yǔ)境下,任何不附加前提或預(yù)先說(shuō)明的“人機(jī)物”,基本上是一個(gè)籠統(tǒng)含糊概念,具有較大歧義性。最好是在談及“人機(jī)物”時(shí),給出明確的定義和內(nèi)涵。否則,說(shuō)者自己沒(méi)有講明白,聽(tīng)者也很可能聽(tīng)不懂到底是在說(shuō)什么。

二、三體智能模型重構(gòu)“人機(jī)物”

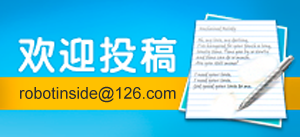

筆者等在撰寫(xiě)《三體智能革命》一書(shū)時(shí)的一個(gè)重要目的,就是想在今天智能技術(shù)突飛猛進(jìn)的大背景下,提煉一個(gè)高度一般化(抽象化、通用化)模型,在新語(yǔ)境下講清楚“人機(jī)物”之間的關(guān)系。這也是為什么在書(shū)中給出了“三體智能模型”,并且用“物理實(shí)體、意識(shí)人體、數(shù)字虛體”這個(gè)三個(gè)“體”替代了“人機(jī)物”的含糊概念。

物理實(shí)體是自然界物質(zhì)以及基于物理實(shí)體材料而構(gòu)建的人造系統(tǒng);

意識(shí)人體是包括了“人體”、“人腦”和人腦中的“意識(shí)”的生物系統(tǒng),是“社會(huì)人”的統(tǒng)稱(chēng);

數(shù)字虛體是存在于電腦和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中用來(lái)驅(qū)動(dòng)軟硬件設(shè)備的高級(jí)數(shù)理邏輯系統(tǒng)(如軟件等),是人類(lèi)智能的承載與延伸。

對(duì)比一下,泛泛地講“人機(jī)物”的模糊之處:

泛泛地講“物”,是一個(gè)籠統(tǒng)概念,無(wú)法區(qū)分是自然界之“物”,還是人造之“物”;泛泛地講“機(jī)”,也是一個(gè)籠統(tǒng)概念,無(wú)法準(zhǔn)確區(qū)分是物理實(shí)體機(jī)器,還是具有計(jì)算內(nèi)核的各類(lèi)計(jì)算機(jī),還是復(fù)合型的機(jī)器;泛泛地講“人”,還是一筆糊涂賬,無(wú)法區(qū)分是具體的“人”還是抽象的“人”,是“人體”、“人腦”還是人的意識(shí)形成的“人智”。

傳統(tǒng)的“人機(jī)物”,彼此之間是各自分立、界線清晰的;而在三體智能模型的分類(lèi)中,三個(gè)高度一般化的“體”則是彼此交匯的。《三體智能革命》對(duì)“人機(jī)物”三要素進(jìn)行了分解和重構(gòu),將天然材料和非數(shù)字化人造系統(tǒng)(各種物、機(jī))都?xì)w入了物理實(shí)體,“人”劃分為更詳細(xì)的人體、人腦和意識(shí)形成的人智,而原來(lái)沒(méi)有明確地位但是已經(jīng)高速崛起的數(shù)字虛體,在三體智能模型中有了自己的一席之地,成為世界新的、不可忽視的一“極”。圖1所示。

圖1 “人機(jī)物”與三體智能模型的要素對(duì)比

寫(xiě)到這里,可以回歸到筆者的開(kāi)篇發(fā)問(wèn):很多人講的“機(jī)器換人”,到底想用什么樣的“機(jī)”去換什么樣的“人”?這個(gè)問(wèn)題之所以產(chǎn)生了大量的歧義,癥結(jié)就在這個(gè)問(wèn)題一直沒(méi)有澄清。

三、新工業(yè)革命下的“人機(jī)物”關(guān)系

近幾年,顯然全世界進(jìn)入了一個(gè)新的歷史時(shí)期,即以智能化為標(biāo)志的科技革命來(lái)勢(shì)兇猛,新工業(yè)革命正在醞釀之中,隨時(shí)爆發(fā)。

歷史上的每一次工業(yè)革命,其實(shí)都在改變著“人機(jī)物”之間的關(guān)系。

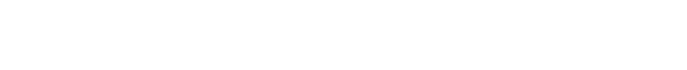

例如在第一次和第二次工業(yè)革命時(shí)期的“大機(jī)器”生產(chǎn)時(shí)代,人像機(jī)器一樣陪伴著機(jī)器工作,淪落為機(jī)器時(shí)代的奴隸。自從第三次工業(yè)革命以來(lái),越來(lái)越多的數(shù)字化裝置(計(jì)算內(nèi)核)不斷進(jìn)入物理實(shí)體的機(jī)器之中,機(jī)器的組成和定義一直在變化,機(jī)器越來(lái)越聰明,逐漸具備了初級(jí)智能、恒定智能甚至是開(kāi)放智能系統(tǒng),機(jī)器開(kāi)始像人一樣陪伴人工作。兩百多年來(lái),從人像機(jī)器一樣陪著機(jī)器工作,到機(jī)器像人一樣陪著人工作,其間,智能技術(shù)和智能載體已經(jīng)發(fā)生了重大的變革。

“人機(jī)物”之間的關(guān)系在歷次工業(yè)革命中最大變化在于:人與機(jī)器在物理空間的距離在逐漸增大,而在數(shù)字空間的距離在不斷減少。

人與機(jī)器在物理空間增大距離,是因?yàn)闄C(jī)器從解放人體勞動(dòng),到解放人腦勞動(dòng),逐漸讓人體、人腦離開(kāi)了機(jī)器(與物)的工作現(xiàn)場(chǎng)(古典工作場(chǎng)景),而人智(人的智能)越來(lái)越多的進(jìn)入了數(shù)字空間,以知識(shí)和算法等形式融入了數(shù)字虛體(如軟件),形成了機(jī)器的智能(機(jī)智)。

所謂智能制造,機(jī)理不過(guò)如此——將意識(shí)人體的隱性知識(shí)顯性化,把知識(shí)嵌入軟件(數(shù)字虛體),再把軟件嵌入硬件,再將硬件嵌入物理實(shí)體的機(jī)器設(shè)備,形成賽博物理系統(tǒng)(CPS),從而讓機(jī)器具有模仿人智的智能(機(jī)智)。

另個(gè)重大的關(guān)系變化是,過(guò)去和現(xiàn)在,都是人腦生產(chǎn)知識(shí),從事知識(shí)創(chuàng)新。但是未來(lái),基于高度智能的機(jī)器系統(tǒng)也可以生產(chǎn)知識(shí)。于是,知識(shí)發(fā)生學(xué)產(chǎn)生了重大變化。“人機(jī)物”的關(guān)系再次解構(gòu)與重塑。人腦中的知識(shí)在變,機(jī)器的要素在變,物料的構(gòu)成在變,這就是為什么傳統(tǒng)的“人機(jī)物”術(shù)語(yǔ)已經(jīng)無(wú)法恰當(dāng)?shù)孛枋鲞@種變革后的新型“人機(jī)物”關(guān)系的主要原因。

習(xí)大大曾經(jīng)睿智地闡述過(guò)智能的本質(zhì):“讓信息多跑路、讓群眾少跑腿。” 筆者把這段話借鑒到智能制造上,可以引申解讀為:數(shù)據(jù)多跑路(人少跑腿)、計(jì)算機(jī)多動(dòng)腦(人少動(dòng)腦)、機(jī)器多干活(人少干活)。這正是新工業(yè)革命大趨勢(shì)下的新型“人機(jī)物”關(guān)系的寫(xiě)照。

四、“機(jī)器換人”,用什么換什么?

所謂的“機(jī)器換人”——如果是用機(jī)器人換人體(機(jī)力換人力),在第一次、第二次工業(yè)革命就已經(jīng)解決了;如果是用機(jī)器換人腦,從電腦出現(xiàn)就一直在替換(電算換人算),促成了第三次工業(yè)革命;如果是用機(jī)器換人智(機(jī)智換人智),實(shí)際上才剛剛開(kāi)始,如果這種性質(zhì)的替換達(dá)到一定規(guī)模,就可以判斷第四次工業(yè)革命來(lái)臨。

“機(jī)器換人”是一件有意義的事情,但是并不能因此而籠統(tǒng)地講“機(jī)器換人”:如果是把手工操作換成專(zhuān)用設(shè)備,不過(guò)是機(jī)器部分替代人體,人體/人腦仍然在系統(tǒng)回路中——這是機(jī)械化的延續(xù),與智能制造沒(méi)有多大關(guān)系;

如果是用機(jī)器人來(lái)替代生產(chǎn)線上的工人,則是機(jī)器替代人體和部分人腦,人體離開(kāi)系統(tǒng)回路,但是人腦仍未離開(kāi),人還需要在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備工作情況——這是車(chē)間自動(dòng)化改造,可以為智能制造做好前期準(zhǔn)備;

如果是建設(shè)“無(wú)人車(chē)間”、“未來(lái)工廠”,讓“人智”大規(guī)模進(jìn)入機(jī)器而變成了“機(jī)智”,機(jī)器成為自主的智能機(jī)器,人體/人腦都被智能機(jī)器所替代,智能機(jī)器生產(chǎn)智能產(chǎn)品,而人專(zhuān)業(yè)從事知識(shí)生產(chǎn),則是真正實(shí)現(xiàn)了“機(jī)智換人智”意義下的“機(jī)器換人”——這是新一代智能制造的目標(biāo)。

今天講“機(jī)器換人”的真正語(yǔ)境,是“機(jī)智換人智”意義上的“機(jī)器換人”。

筆者認(rèn)為,至少在看得見(jiàn)的幾十年內(nèi),“機(jī)智”還是高度依賴(lài)“人智”的輸入的。因此不管是什么形態(tài)的智能制造,人還是起著至關(guān)重要的主導(dǎo)作用,人不可能真正被全面替代。那種危言聳聽(tīng)的“機(jī)器顛覆人類(lèi)”、“機(jī)器控制人類(lèi)”的說(shuō)法,不是科幻小說(shuō),就是無(wú)知小編的臆想。

五、小結(jié)

空談“人機(jī)物”,意思很模糊。

傳統(tǒng)的“人機(jī)物”的確切含義,已經(jīng)被分解和重構(gòu)。如果在智能制造語(yǔ)境下談“人機(jī)物”,請(qǐng)知悉這樣的表達(dá)是很難表達(dá)清楚真正的含義的。最好是使用三個(gè)“體”的概念,或者類(lèi)似的“三元系統(tǒng)”、“三個(gè)空間”等也比“人機(jī)物”要準(zhǔn)確一些。

“機(jī)器換人”實(shí)質(zhì)上是一件有意義的事情,但是并不能因此而籠統(tǒng)地講“機(jī)器換人”。今天講“機(jī)器換人”的真正語(yǔ)境,是“機(jī)智換人智”意義上的“機(jī)器換人”,這才是新一代智能制造的內(nèi)涵。