當今社會,機器人與人工智能(AI)早已不是新鮮話題,它們形態多變,而且隨處可見。在人工智能“入侵”的今天,你能得到哪些“福利”,又需要怎樣未雨綢繆呢?

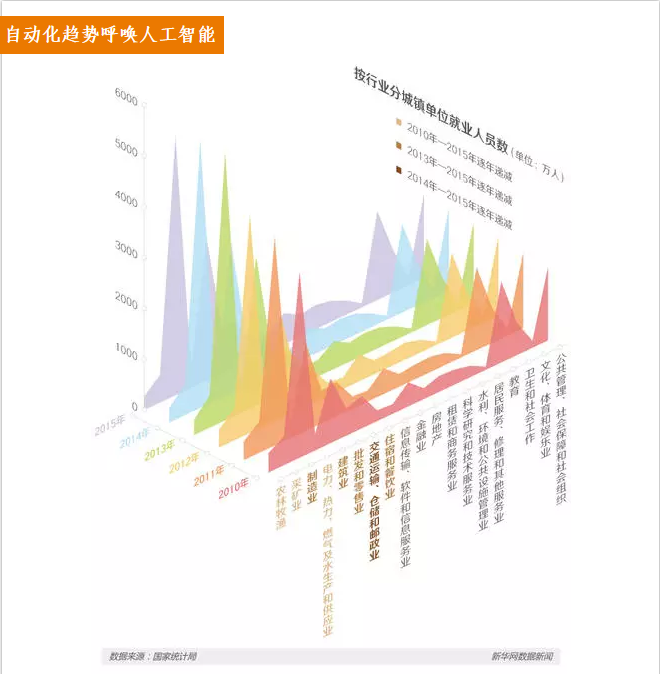

自二月以來,全國各地招聘如火如荼。人力市場雖供需兩熱,但就業壓力大、人力成本高、招工難、就業難的矛盾依舊不容忽視。除了經濟發展的客觀因素外,人工智能低調 “入侵”的威力已開始顯現,部分自動化潛力較大行業的就業人數已經出現下降趨勢。

機器人從小說構想到發展應用,已有近百年的歷史,機器人也逐漸變得越來越強大。在不遠的將來,“變形金剛”或許也將從科幻影視作品里走向現實。

根據相關調查結果顯示,面對即將到來的人工智能時代,英國人對于自己的工作有強烈的危機感。相對來說,中國、巴西等新興市場國家對于人工智能帶來的挑戰保持相對樂觀。

“機器換人”效益初顯

機器換人的做法被諸多企業認可,效益也逐漸凸顯出來。2014年,浦東一家大型手機配件生產企業投入上千萬元,引進30部工業機器人。如今走進拋光車間,一排排整齊劃一的機械手取代了往日大量的拋光師傅,人力從400人降到50人,產品不良率大幅降低,企業僅用了一年時間便收回了拋光車間機器換人所投入的成本。

在浦東,機器人產業的布局已經持續了許多年。國際知名的工業機器人生產企業如ABB、庫卡以及國內行業領軍企業新松機器人,都已在浦東落戶。本次工業機器人大賽得到了來自全國多家知名智能制造企業、技術高校的積極參與。最終,華擴、昂華、霍尼韋爾、上海第二工業大學等12個企業(單位)的21支參賽團隊參加大賽應用競賽環節的碼垛和焊接兩大項目,ABB的YuMi(優米)機器人、上海交通大學的機器人無人機、優愛寶的浮球矩陣、上工申貝的無線智能縫繡一體機、上海大學的服務機器人、紅星美凱龍的導購機器人等10個智能機器人加入表演賽環節。

機器也在創造許多新崗位

機器人產業始終有一個繞不過去的問題,那就是“機器換人”后,人怎么辦?

從長遠來看,機器與人會達到某種平衡。“我們不認為人機對立是絕對的。機器取代了一部分工作崗位,同時也創造了許多工作崗位。”目前機器人人才很缺,缺的是既熟悉傳統行業工藝,又懂得機器人技術,而且能將兩者很好結合起來的應用人才。他認為,由于很多企業在利用機器人進行技改過程中,對自身的需求并不明確,很多時候需要專業、懂行的人才幫助企業制定最佳的技術改造方案,企業對機器人應用的專業人才求賢若渴。“這些都是工人們的機遇,只要愿意學習,機器換人后,人依舊有事可做,我們完全可以把機器人看做是工人手中的新工具。而工會的職責就是幫助工人從心理和技術等各方面做好準備,通過勞動競賽,讓他們在心中種下智能制造的種子。”

在“機器換人”大潮推進產業快速發展的同時,技術性失業的情況異常嚴峻。據報道,預計機器人全面應用后中國將釋放就業人口超過2.4億,以受過初等教育的成熟生產性勞動力為主,這其中有多大比例能被迫轉型為技術人員進而提升我國勞動人口的技術水平,有多大比例能轉投服務等行業乃至創業自謀出路,還未可知。如此龐大的人口基數所帶來的不確定性對我國來說是令人擔憂的。

還有一個問題就是,在機器換人中常會遇到“機器換人”后,卻找不到操控新設備的熟練工,甚至機器出了問題還得求助于國外專家。顯然,機器換人所需要的新的技術工人還跟不上機器換人的步伐。

在討論機器換人所導致的國內就業率下降,大量失業問題,有多方不同的觀點:

有人說:

“機器換人,工業機器人將人類從繁重、危險、重復性勞動中解放出來,讓人有更多的時間去做更有意義的事,這能增加人類的幸福感。”

“社會總是在發展的,就像18世紀,蒸汽機的到來也導致了大量的機器代替人力、以大規模的工廠生產代替個體工場手工生產,然后一直發展到現在,所以完全沒必要去擔心。”

“工廠制造業導致的就業機會減少,可以向其他行業流動,比如服務業。”

“中國已經進入老齡化,將會有大批人員退休,這能很好的解決未來勞動力不足的問題。”

當然,更有人說:“完全是杞人憂天,中國正真大范圍推行機器換人還有很長的時間,因為前期購進機器的資金并不低,然后使用機器后的維護,維修也是一大問題,而要解決這些問題就要花很長時間。”

實際上,在工業制造業,機器換人已經在不斷推廣開來,不管是來自市場的推動,還是來自于政府的資金補貼鼓勵。已經有不少中大型企業工廠嘗試展開,甚至已經完成的機器換人的工作。如果這些試水在近2年內能夠順利取的好的成果,那么,大范圍實行就不再只是口號,也不再是時間問題。

所以,對于這部分工廠機器換人所帶來的大量失業問題該什么破?

不要說未來機器人代替人類工作,我們就可以不用工作,享受生活了,人在未老去之前,從來都不會不需要工作,我們應該清楚,人工作并不只在于為了生存。對于這些工人來說,或許,就只有2個選擇:要么轉行,要么升級。

資料來源:國家統計局,《環球科學》雜志,美國國家勞工統計局,麥肯錫全球研究所,《準備好了嗎,人工智能已經到來》,維基百科