英媒稱(chēng),未來(lái)若干年,隨著勞動(dòng)力成本提高以及工人的志向更加遠(yuǎn)大,促使制造商接受自動(dòng)化,中國(guó)使用的工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量定將迅速增加。這一事態(tài)發(fā)展也許會(huì)增強(qiáng)人們的擔(dān)憂(yōu),即較窮國(guó)家的工人面臨被自動(dòng)化取代的最大危險(xiǎn)。花旗集團(tuán)和牛津大學(xué)馬丁學(xué)院合作進(jìn)行、今年早些時(shí)候發(fā)表的分析研究成果表明,在中國(guó),超過(guò)75%的工作崗位面臨計(jì)算機(jī)化的“高風(fēng)險(xiǎn)”。以亞洲為關(guān)注焦點(diǎn)、管理著750億美元資產(chǎn)的未來(lái)資產(chǎn)管理公司預(yù)計(jì),在2020年前,中國(guó)的機(jī)器人大軍將以35%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率擴(kuò)張。

報(bào)道稱(chēng),鑒于國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)估計(jì)中國(guó)去年有26萬(wàn)工業(yè)機(jī)器人這一事實(shí),未來(lái)資產(chǎn)管理公司首席投資官拉胡爾·查達(dá)說(shuō):“基于一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人取代4到5名工人這一經(jīng)驗(yàn)法則,機(jī)器人已使100多萬(wàn)人失去了工作。”

未來(lái)資產(chǎn)管理公司聲稱(chēng),在機(jī)器人使用方面,中國(guó)正沿著日本25年前開(kāi)拓的道路前進(jìn),未來(lái)數(shù)年仍將迅速擴(kuò)張。報(bào)道稱(chēng),這與國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的預(yù)測(cè)相符。該聯(lián)合會(huì)稱(chēng),中國(guó)2014年采購(gòu)了5.7萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人,但在2018年前,可能每年會(huì)購(gòu)買(mǎi)15萬(wàn)臺(tái)。

查達(dá)估計(jì),未來(lái)5年,機(jī)器人將取代大約350萬(wàn)中國(guó)工人。他說(shuō):“我與當(dāng)?shù)毓竟芾韺訒?huì)面時(shí),他們說(shuō),‘需求環(huán)境不好,我們能夠做的是,改進(jìn)我們的過(guò)程,提高我們的生產(chǎn)率’。”

查達(dá)認(rèn)為,這一過(guò)程正受到勞動(dòng)力市場(chǎng)動(dòng)態(tài)發(fā)生變化的推動(dòng)。直到不久前,中國(guó)的低工資水平仍在使以資本取代勞動(dòng)力的好處趨于最小化。然而,情況正開(kāi)始變化。盡管,中國(guó)人的小時(shí)工資仍相對(duì)較低,但在2012年前的10年中,這一數(shù)字的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為17%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他大型經(jīng)濟(jì)體的薪酬增長(zhǎng)速度。報(bào)道稱(chēng),盡管工資增長(zhǎng)速度將不可避免地放緩,但勞動(dòng)力的供應(yīng)量也可能收緊。在2010年前的10年中,中國(guó)的勞動(dòng)力大軍規(guī)模增加了8000萬(wàn),至9.3億。但未來(lái)資產(chǎn)管理公司認(rèn)為,未來(lái)數(shù)年,增長(zhǎng)曲線(xiàn)將轉(zhuǎn)平,然后緩慢下降。

查達(dá)還說(shuō),正在加入勞動(dòng)力大軍的年輕人中,越來(lái)越多的人開(kāi)始避開(kāi)制造業(yè),教育程度提高了的勞動(dòng)力更愿意進(jìn)入服務(wù)業(yè),而不是往往單調(diào)乏味、重復(fù)性強(qiáng)、具有潛在不安全因素的工業(yè)崗位。他認(rèn)為,正因?yàn)槿绱耍由蟿趧?dòng)力數(shù)量不再增長(zhǎng),機(jī)器人導(dǎo)致的解雇潮不會(huì)在中國(guó)或日本、韓國(guó)等生育率同樣較低的鄰國(guó)導(dǎo)致社會(huì)問(wèn)題或動(dòng)蕩。然而,自動(dòng)化趨勢(shì)“將對(duì)印度、中東或非洲等地產(chǎn)生巨大的社會(huì)后果,印度需要每年創(chuàng)造100萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位”。

隱憂(yōu):

曾走在機(jī)器人制造業(yè)前列的美國(guó)就是先例。在1980年代,美國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)熱潮同樣在人力成本升高的背景下展開(kāi),超過(guò)200家企業(yè)同時(shí)出現(xiàn)。但隨著美國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的迅速飽和,美國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的銷(xiāo)售額迅速縮減近四倍,大批企業(yè)倒閉破產(chǎn)。

在各地政府扶持政策的推動(dòng)下,中國(guó)已有數(shù)十個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園,園區(qū)內(nèi)高新、孵化等項(xiàng)目紛紛涌現(xiàn),超過(guò)500家機(jī)器人公司。

當(dāng)前機(jī)器人行業(yè)魚(yú)龍混雜,企業(yè)多是小企業(yè),不少更是帶有投機(jī)性,企業(yè)停留在簡(jiǎn)單拼湊、復(fù)制和山寨的初級(jí)階段,導(dǎo)致高端產(chǎn)業(yè)低端化。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的核心零部件和關(guān)鍵技術(shù)受制于人,應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)不足也較為落后,導(dǎo)致產(chǎn)品層次不高,難以有效滿(mǎn)足需求。目前國(guó)內(nèi)的機(jī)器人公司不具規(guī)模,更沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,普遍以生產(chǎn)加工為主,仍沒(méi)能走出傳統(tǒng)加工生產(chǎn)的誤區(qū)。沒(méi)有看清機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),只是盲目跟著國(guó)外跑。‘大躍進(jìn)式’的發(fā)展將會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩,泡沫化嚴(yán)重。

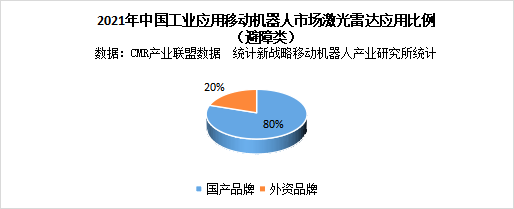

中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)份額占全球的40%,但中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額不到30%,超過(guò)一半的市場(chǎng)份額被“機(jī)器人四大家族”(瑞士ABB、日本發(fā)那科、日本安川電機(jī)、德國(guó)庫(kù)卡)占有。在30%的份額里面,中國(guó)企業(yè)在中高端的伺服電機(jī)、控制器、減速器等關(guān)鍵零部件上基本都得依賴(lài)進(jìn)口。

盡管中國(guó)從事機(jī)器人研究生產(chǎn)的高校院所和企業(yè)眾多,但是同一技術(shù)的重復(fù)研究,浪費(fèi)了大量的研發(fā)經(jīng)費(fèi)和時(shí)間,在高校的研究過(guò)程中,由于高校考核更多以學(xué)術(shù)論文發(fā)表為依據(jù),又造成了和產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目的脫節(jié)。

中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須更加趨于理性,學(xué)界和業(yè)界應(yīng)當(dāng)結(jié)合市場(chǎng)需求,在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等眾多先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域謀求融合發(fā)展,要更注重質(zhì)量而非數(shù)量。