導(dǎo)讀:機(jī)器人走進(jìn)家電行業(yè)在今天來看也不是什么鮮聞了,全球最大的家電制造基地遍布我國(guó)珠三角和長(zhǎng)三角一帶。去年海爾集團(tuán)的萬(wàn)員裁員,其中就產(chǎn)生了“機(jī)器人”與人奪崗位的輿論大戰(zhàn),且不管這場(chǎng)較量如何,在工業(yè)化快速發(fā)展的今天,機(jī)器人走進(jìn)家電行業(yè)只是時(shí)間與技術(shù)的問題了。

家電行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用現(xiàn)狀

我國(guó)家電業(yè)蓬勃發(fā)展是在20世紀(jì)80年代中后期和20世紀(jì)90年代前期,家電企業(yè)幾乎都在巨額利潤(rùn)的推動(dòng)下迅速實(shí)現(xiàn)了規(guī)模擴(kuò)張。但從20世紀(jì)90年代中后期開始,由于城市市場(chǎng)趨于飽和,家電產(chǎn)品供大于求的矛盾日益突出,特別是最近幾年,隨著家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化,多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格都有較大幅度的下降,同時(shí)用工成本的逐年高漲,企業(yè)利潤(rùn)水平也逐年降低,最終導(dǎo)致家電生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)下滑,有的甚至已經(jīng)出現(xiàn)了巨額虧損。家電行業(yè)在內(nèi)外環(huán)境的壓力之下,將面臨痛苦的轉(zhuǎn)型,自我完善,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí),提升家電工藝裝備的信息化、數(shù)字化、自動(dòng)化水平,實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)管理成為該行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。

家電行業(yè)在轉(zhuǎn)型之際,機(jī)器人無(wú)疑也將參與這場(chǎng)變革,2014年年初,上市公司機(jī)器人與海信電器簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,海信電器將和公司共同成立合作團(tuán)隊(duì),重點(diǎn)布局自動(dòng)化工廠規(guī)劃、自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流、機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用等方向,并對(duì)海信電器未來3年的整體自動(dòng)化業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估與規(guī)劃。這是機(jī)器人公司與家電企業(yè)的首次戰(zhàn)略性合作,機(jī)器人公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向《機(jī)器人市場(chǎng)與應(yīng)用》記者表示,與海信電器的戰(zhàn)略合作符合家電行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì),將自動(dòng)化裝備與家電工藝裝備相結(jié)合,本次合作可以有效地推進(jìn)公司戰(zhàn)略合作伙伴的市場(chǎng)策略,使公司加快實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo),將成為機(jī)器人全面進(jìn)軍家電行業(yè)的良好開端。

其實(shí),早在多年前機(jī)器人人就進(jìn)入家電行了,只不過機(jī)器人概念比較模糊,在行業(yè)內(nèi)通常不叫“機(jī)器人”,而是叫“自動(dòng)化”或者“機(jī)械手”。美的集團(tuán)“精益生產(chǎn)”部門人士向《機(jī)器人市場(chǎng)與應(yīng)用》記者表示,美的多年前就開始研究自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù),迄今研發(fā)費(fèi)用過億元。目前美的很多產(chǎn)品生產(chǎn)線中都應(yīng)用了自動(dòng)化與機(jī)械手,早在2010年,美的集團(tuán)家用空調(diào)生產(chǎn)車間已廣泛應(yīng)用各類三軸、四軸機(jī)器人;美的洗衣機(jī)部門今年以來就又完成了5臺(tái)50公斤級(jí)機(jī)器人聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)控制,很多生產(chǎn)線24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)開始成為現(xiàn)實(shí)。在冰箱生產(chǎn)線中,鈑金箱架、吸塑成型切邊等環(huán)節(jié)也開始采用自動(dòng)化、機(jī)器人運(yùn)作。據(jù)了解,在美的生產(chǎn)線上,很多半成品的抓舉、運(yùn)輸過程都是由自動(dòng)機(jī)械完成操作,一些上螺絲、焊點(diǎn)等需要高度精細(xì)和高頻率重復(fù)以及艱苦甚至高危的環(huán)節(jié)也逐漸開始引入這些自動(dòng)設(shè)備。

繼去年裁員后,海爾集團(tuán)首席執(zhí)行官?gòu)埲鹈舨痪们白云兀衲旰枌⒃俨?萬(wàn)人。裁員主要原因是制造業(yè)務(wù)的智能化減少了用工數(shù)量。富士康CEO郭臺(tái)銘還曾經(jīng)發(fā)布過一個(gè)“百萬(wàn)機(jī)器人計(jì)劃”,表示“要在5到10年內(nèi)看到首批完全自動(dòng)化的工廠,并在數(shù)年內(nèi)通過自動(dòng)化消除簡(jiǎn)單重復(fù)性的工序”。 被稱為全球最大的空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的美芝,也從去年開始實(shí)行用機(jī)器人代替普工的變革,投入費(fèi)用高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。在今年4月,格蘭仕發(fā)布消息,宣稱將斥資30億元升級(jí)自動(dòng)化工廠,運(yùn)用智能機(jī)械裝備改善生產(chǎn)線。該企業(yè)智能改造的微波爐總裝車間,目前單線人均效率比傳統(tǒng)生產(chǎn)線提升了62%。

由于近年來人工成本不斷上漲,同時(shí)對(duì)產(chǎn)品制造過程中的柔性化需求越來越高,XCY研究院分析師唐桂榮表示,預(yù)計(jì)在家電行業(yè)應(yīng)用機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)的模式即將爆發(fā),這必定是未來制造業(yè)的戰(zhàn)略大方向。但是要求未來家電行業(yè)無(wú)人化工場(chǎng)生產(chǎn)模式或許有些不現(xiàn)實(shí)。

機(jī)器人在家電行業(yè)能否通吃?

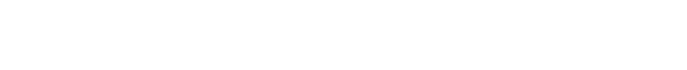

據(jù)《機(jī)器人市場(chǎng)與應(yīng)用》記者調(diào)查,目前運(yùn)用在家電行業(yè)的機(jī)器人多數(shù)為半自動(dòng)化半智能機(jī)器人,并非我們想象中的具備“人形”并且能從頭到尾完成一整件工作的全能型機(jī)器人,要是完全自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)應(yīng)用,目前來看基本沒有這種可能。從成本考量,完成單一動(dòng)作的機(jī)器人基本是依靠半智能半機(jī)械的原理,成本也較低,要是全智能和自動(dòng)化,其成本就太高了,美的集團(tuán)“精益生產(chǎn)”部門相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,“如果實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化和智能化,無(wú)論研發(fā)、制造還是維護(hù)的成本都肯定要比工人高得多了,日本某公司曾推出過類似人型的全能機(jī)器人,但基本都是用于技術(shù)展示,很難真正應(yīng)用在生產(chǎn)過程中。所以這種完全類似“人”的機(jī)器人在短期內(nèi)取代人是不現(xiàn)實(shí)的。

不過,富士康則很早就規(guī)劃過以機(jī)器人實(shí)現(xiàn)無(wú)人化工廠的構(gòu)想。郭臺(tái)銘就提出“百萬(wàn)機(jī)器人計(jì)劃”,預(yù)計(jì)到2014年至2015年期間能夠?qū)崿F(xiàn)每年100萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人的生產(chǎn)規(guī)模。到2016年則計(jì)劃成為全球最大的智能化機(jī)器人生產(chǎn)基地,產(chǎn)值突破500億元。

如果富士康的機(jī)器人計(jì)劃順利實(shí)施,其機(jī)器人勞動(dòng)力就已經(jīng)幾乎與眼下員工的工作量相當(dāng)。因此在郭臺(tái)銘考察時(shí)就已經(jīng)有學(xué)者提出了新的課題—大批機(jī)器人上崗后,短期內(nèi)將擠占人類崗位的現(xiàn)象不可避免。

對(duì)此,郭臺(tái)銘則有自己的想法,“富士康的年輕人將重新學(xué)習(xí)操控機(jī)器人軟件、應(yīng)用和維修,變?yōu)闄C(jī)器人的應(yīng)用工程師和軟件工程師,通過操作機(jī)器人的手和關(guān)節(jié)來完成生產(chǎn)。”他同時(shí)強(qiáng)調(diào),未來在某些車間,機(jī)器人將扮演生產(chǎn)的“主角”,“把單調(diào)重復(fù)的工作交給機(jī)器人,這是中國(guó)制造業(yè)向世界發(fā)出的一個(gè)信號(hào)。”

“單純從完成簡(jiǎn)單工序的機(jī)械手來說,多數(shù)工廠都能保證運(yùn)營(yíng)成本比工人要低。”海爾集團(tuán)一位工作人員這樣介紹。不過他表示,引入機(jī)械手的目的其實(shí)并非完全為了降低成本,其中保證生產(chǎn)的規(guī)范化、精度化算是最重要的原因。“這些機(jī)器人完全可以保證長(zhǎng)時(shí)間按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)完全不走樣地完成重復(fù)動(dòng)作,這是機(jī)器人與人相比的最大優(yōu)勢(shì)。”

在“機(jī)器代人”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中,有些地方還出臺(tái)相關(guān)政策扶持,廣東順德地區(qū)是家電行業(yè)比較集中地區(qū),2014年7月順德及時(shí)出臺(tái)了“機(jī)器代人”扶持政策,鼓勵(lì)家電、機(jī)械等行業(yè)的制造型企業(yè)通過智能裝備、成套自動(dòng)化生產(chǎn)線等技術(shù)改造更新技術(shù)裝備和設(shè)備。骨干企業(yè)通過技術(shù)改造核準(zhǔn)(或備案)且智能設(shè)備購(gòu)置金額超過500萬(wàn)元的,將可獲得對(duì)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10%的財(cái)政部補(bǔ)貼,單個(gè)企業(yè)補(bǔ)貼額更是最高為100萬(wàn)元。這在很大程度上,促進(jìn)機(jī)器代人的步伐,不過也有電子行業(yè)的人士指出,電子消費(fèi)品制造不屬于高危行業(yè),而且更新?lián)Q代快、單一型號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)周期短,因此至少在短期內(nèi)完全由機(jī)器人生產(chǎn)不現(xiàn)實(shí)也不劃算。