雖然這一切有一點(diǎn)像在科幻小說(shuō)里的情節(jié),但是科學(xué)家們確實(shí)建造出了可以自己繁衍后代并不斷進(jìn)化的機(jī)器人。而且在這一過(guò)程不需要任何人類的涉及。

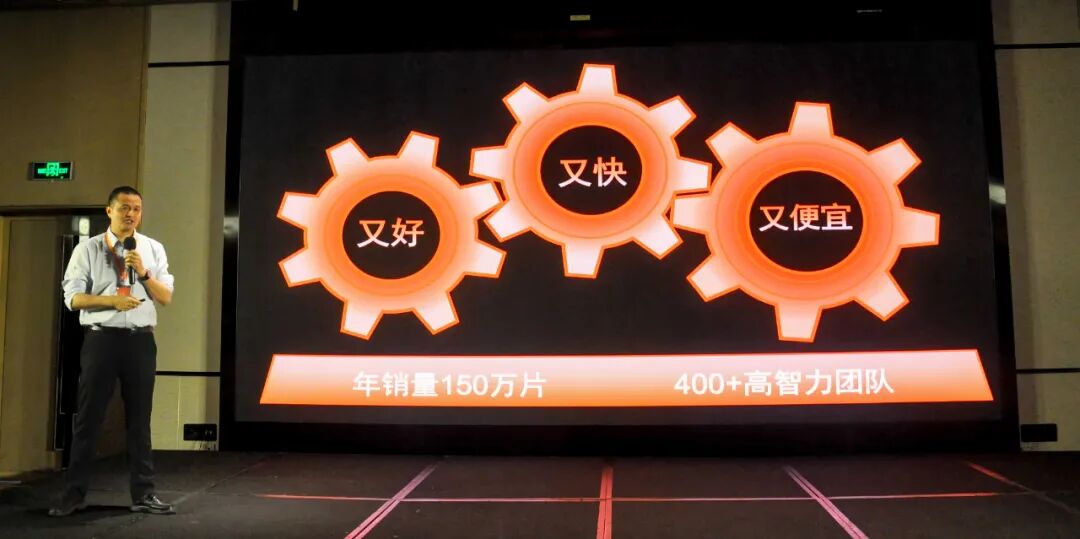

機(jī)器人科學(xué)家們研發(fā)的“媽媽”機(jī)器人不僅可以獨(dú)立完成“生產(chǎn)”,而且還可以檢測(cè)自己的“孩子們”哪個(gè)最適合執(zhí)行特定的任務(wù)。隨后,“媽媽”機(jī)器人再按照檢驗(yàn)出的最優(yōu)結(jié)果去“生產(chǎn)”下一代“寶寶”機(jī)器人。于是,這些優(yōu)點(diǎn)便一代接一代的傳下去了——有點(diǎn)像動(dòng)物界的物競(jìng)天擇。

媽媽機(jī)器人(右)可以獨(dú)立創(chuàng)造并生產(chǎn)寶寶機(jī)器人(左)

這些“媽媽”機(jī)器人是由劍橋大學(xué)的lida博士帶領(lǐng)的工程師團(tuán)隊(duì)打造的。她們可以在沒(méi)有人類涉及的情況下,“產(chǎn)下”由一至五個(gè)塑料立方體以及一個(gè)小發(fā)動(dòng)機(jī)組成的“寶寶”機(jī)器人。

寶寶機(jī)器人

在五個(gè)獨(dú)立試驗(yàn)中,媽媽們?cè)O(shè)計(jì)、生產(chǎn)并檢測(cè)自己的十個(gè)孩子,隨后利用上一代的最優(yōu)結(jié)果去建造下一代。這些優(yōu)勢(shì)優(yōu)點(diǎn)“代代相傳”,在不斷地篩選淘汰后,最后一代的機(jī)器人可以用第一代的兩倍速度完成任務(wù)。

這樣的自然選擇,主要是通過(guò)生產(chǎn),篩選,再生產(chǎn),再篩選……隨后完成選擇的。這也是“媽媽們”主要做的事情,工程師們可以觀察到物種的進(jìn)化與多樣化。對(duì)于每個(gè)機(jī)器人寶寶來(lái)說(shuō),都有自己獨(dú)一無(wú)二的“基因組”。這些“染色體組”是由一到五個(gè)不同的基因組成,其中記錄了機(jī)器人的所有特征信息,包括形狀、結(jié)構(gòu)以及發(fā)動(dòng)機(jī)控制。像自然界一樣,機(jī)器人的進(jìn)化也主要是由基因突變引起的,其中包括置換突變、移碼突變、缺失突變以及插入突變。媽媽機(jī)器人通過(guò)測(cè)量“孩子們”在固定時(shí)間內(nèi)可以行駛的距離來(lái)進(jìn)行“最優(yōu)”選擇。

每一代中最成功的個(gè)體將會(huì)在下一代中保持不變以保留自己的優(yōu)勢(shì)特征,而最不成功的個(gè)體將會(huì)接受基因改變和重組。

實(shí)驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)突變基因會(huì)不斷出現(xiàn)并且性能會(huì)越來(lái)越好。最后一代中最快個(gè)體的平均速度是第一代最快個(gè)體的兩倍。這一改變不僅取決于系數(shù)微調(diào),也由于“媽媽”機(jī)器人可以不斷創(chuàng)造新造型、新運(yùn)行模式的機(jī)器人,這一點(diǎn)是人類無(wú)法做到的。

Lida博士表示:“在生物界中,智慧是怎樣產(chǎn)生的一直是一大謎題,而我們正在用機(jī)器人技術(shù)去探索這一難題。一提到機(jī)器人,我們就想到利用它們?nèi)ネ瓿煞磸?fù)性的任務(wù),用它們?nèi)ミM(jìn)行大量生產(chǎn),但是現(xiàn)在我們想看到的是機(jī)器人可以有能力去完成創(chuàng)造創(chuàng)新。在自然界,生物體可以不斷改變自己的物理特征從而適應(yīng)環(huán)境的變化。這樣的調(diào)節(jié)能力讓生物有機(jī)體可以在各種各樣的環(huán)境中適應(yīng)并生存,比如說(shuō)從在水中生活逐漸轉(zhuǎn)移到陸地。

但是機(jī)器不是這樣調(diào)節(jié)的。它們“一輩子”都是一個(gè)形狀,而且也不能確定如果他們改變形狀是否能更好的適應(yīng)環(huán)境改變。

目前,可以自己獨(dú)立完成進(jìn)化而不需人類干涉的機(jī)器人逐漸成為一個(gè)流行的研究領(lǐng)域。很多研究作品是利用計(jì)算機(jī)模擬完成的。盡管研究人員可以利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行上千次模擬實(shí)驗(yàn),甚至獲得數(shù)十萬(wàn)種可能結(jié)果,但是虛擬和現(xiàn)實(shí)顯然還是有很大的差距的。

Lida博士的實(shí)驗(yàn)從大自然的進(jìn)化理論獲得靈感并應(yīng)用到機(jī)器人進(jìn)化中。和動(dòng)物相比,完成同一件事機(jī)器人可能需要10到100倍的能量。在lida的實(shí)驗(yàn)室中,有大批不停跳躍的機(jī)器人,這是從螞蚱、人類甚至恐龍那里獲得的靈感。

Lida表示:“讓機(jī)器人像人類一樣思考、行動(dòng)還有很長(zhǎng)的路要走,但是我們確實(shí)可以從自然界那里獲得很多有用的啟示并應(yīng)用到現(xiàn)代科技中。”